Tra memoria, archivio e Intelligenza Artificiale, l’artista russo Alexey Yurenev trasforma l’assenza ereditata dal nonno reduce di guerra in una ricerca sulla rappresentazione dell’orrore e sul potere delle immagini di costruire e distorcere la storia. La sua opera Silent Hero sarà in mostra a Prompting the real, il 15 e 16 novembre 2025 al Museo di Palazzo Poggi (Bologna).

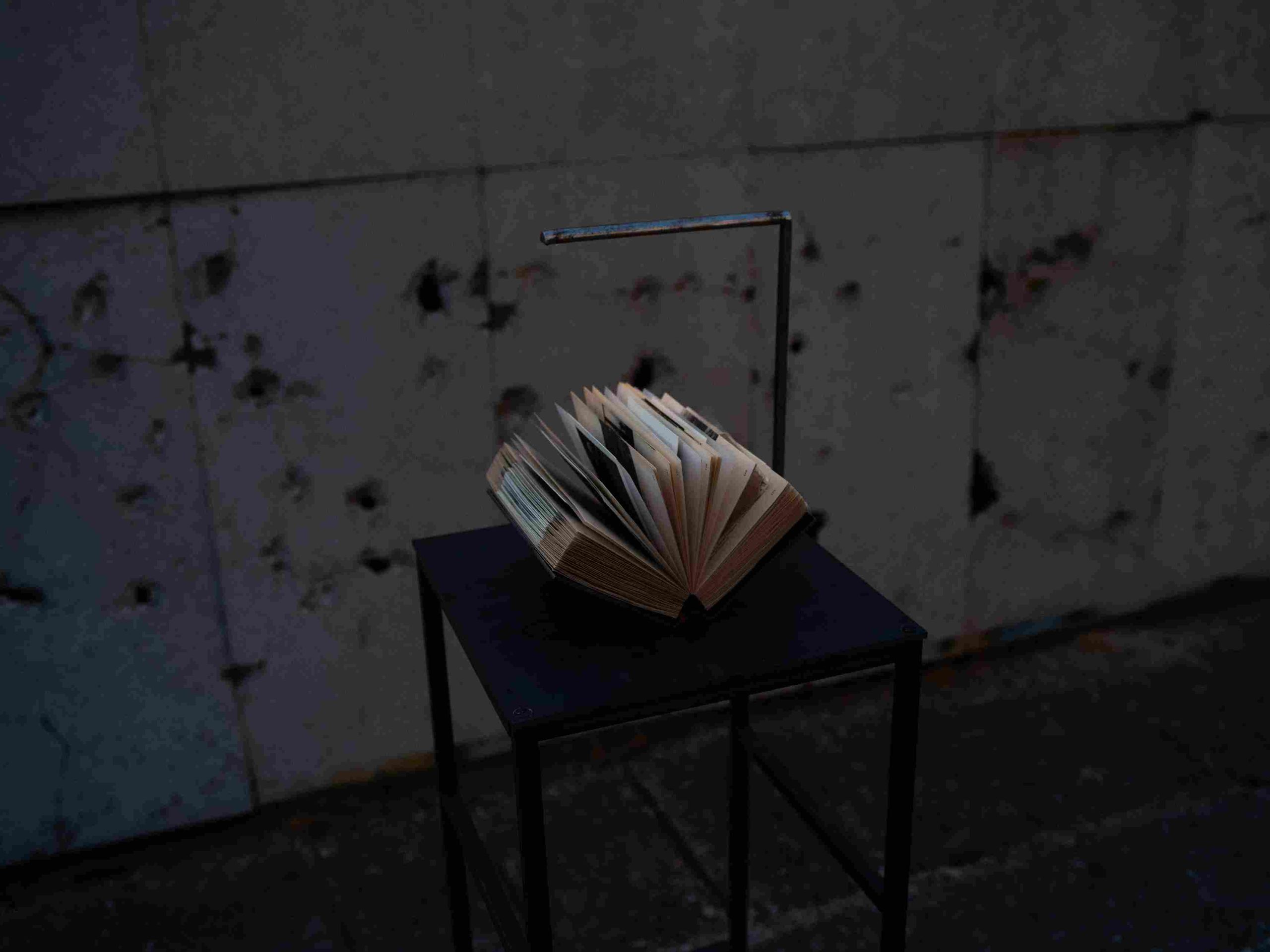

Nato a Mosca e oggi attivo tra fotografia documentaria e ricerca visiva, Alexey Yurenev ha trasformato un’eredità familiare incompleta, le medaglie del nonno eroe di guerra, in un’indagine artistica sulla memoria, sull’assenza e sul ruolo delle immagini nella costruzione della storia. In Silent Hero (2019–in corso) l’artista intreccia archivi, album domestici, interviste ai veterani dell’Armata Rossa e tecnologie d’immagine emergenti, attraverso tre diversi formati. Nel libro d’artista Seeing Against Seeing rilegge a un secolo di distanza War Against War! dell’antimilitarista Ernst Friedrich, mettendo in dialogo le immagini documentarie della Prima guerra mondiale con quelle generate da un’IA addestrata su fotografie del secondo conflitto. Nel film No One is Forgotten riporta queste immagini sintetiche ai reduci dell’Armata Rossa, trasformandole in strumenti di memoria collettiva dove le immagini riattivano il passato. E, infine, nel dittico FACE/OFF, mette in relazione i paesaggi silenziosi dei campi di battaglia con la ricostruzione chirurgica del volto di un soldato contemporaneo, riflettendo sulla propria percezione dell’orrore attraverso la macchina fotografica. Insieme, questi capitoli compongono una metodologia «multivocale e multimodale», che usa la tecnologia per riaprire domande, più che per chiuderle. Cosa può rivelare l’arte, allora, in un’epoca in cui la fotografia e le immagini digitali oscillano tra documento, finzione e simulazione? Può l’Intelligenza Artificiale diventare uno strumento di indagine storica, capace di far riemergere memorie e traumi rimossi? Aspettando PROMPTING THE REAL – Artists AI co-creation, i due giorni di mostra, talk e performance che si terranno il 15 e 16 novembre 2025 al Museo di Palazzo Poggi, in Via Zamboni 33, Bologna, l’abbiamo chiesto ad Alexey Yurenev.

Alexey Yurenev è artista, ricercatore visivo ed educatore. Il suo lavoro esplora le intersezioni tra memoria, tecnologia e produzione di conoscenza. È docente nel programma MFA in arti visive alla Columbia University e membro della facoltà dell’International Center of Photography (ICP) di New York. Le sue opere sono state esposte a livello internazionale in istituzioni come FOAM (Amsterdam), Hangar (Bruxelles), MOMus Modern/Costakis Collection (Salonicco) e alle Rencontres d’Arles. È autore del libro Seeing Against Seeing (2025). Ha ricevuto riconoscimenti dal Photographer of the Year International e il Silurian Society Award per l’eccellenza nel giornalismo culturale e artistico. È stato inoltre nominato per un Emmy Award e per il FOAM Paul Huf Award. È co-fondatore di FOTODEMIC, piattaforma online dedicata a strategie visive innovative, e fondatore e produttore esecutivo di Living Room, programma pubblico mensile per gli alumni dell’ICP.

Scopri di piùVai al sito ufficiale

Nel tuo racconto, l’origine di Silent Hero sembra intrecciarsi profondamente con la tua storia familiare e, in particolare, con la figura di tuo nonno, reduce di guerra. In che modo la sua memoria — o forse la sua assenza — ha influenzato la nascita del progetto?

Sono cresciuto a Mosca, nel 1986, quarantun anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ma la narrazione del conflitto era ovunque: nei film, nei monumenti, nelle parate. Tutti avevano un parente che aveva combattuto; il mio era mio nonno, Grigoriy Lipkin, che arrivò fino a Berlino, partecipò alla liberazione di Auschwitz e fu decorato come eroe. Ma non parlò mai delle sue esperienze. Ogni volta che gli si chiedeva qualcosa, piangeva o scherzava. In Russia esiste un detto: “I veri eroi sono silenziosi, quelli che parlano inventano o esagerano”. Se avevi visto le trincee, non ne parlavi. Paradossalmente, però, ogni anno per il mio compleanno mio nonno mi diceva che, come suo unico nipote, ero responsabile di portare avanti la sua memoria e le sue medaglie. Quando morì, ricevetti le medaglie, ma non i ricordi. È stato in quel momento che ho iniziato a riflettere simultaneamente sull’assenza e come questa si manifesta all’interno di una narrazione enorme come quella della Seconda guerra mondiale in Russia.

Guardando il mio archivio di famiglia, che conta circa quattordici immagini, vedevo solo mio nonno in posa, fiero, in studio o sul campo: una guerra interamente ricostruita. Negli archivi di Stato, come quello del Ministero della Difesa russo, al contrario, trovavo solo trionfi e vittorie, immagini spesso messe in scena o ritoccate. L’una taceva e “sottocomunicava”, l’altra gridava e “sovracomunicava”: entrambe svuotavano di senso l’esperienza reale. Così mi sono chiesto come arrivare a un’immagine che non persuada con il realismo, ma riveli ciò che la macchina fotografica non può mostrare.

C’è un momento preciso in cui questa riflessione sulla fotografia e l’assenza incontra l’Intelligenza Artificiale?

Nel 2019 lavoravo in Russia. Durante quel periodo sono andato a una conferenza di un teorico americano, Fred Richen. La sua lezione era sulla post-photography e sul futuro della fotografia. Tra gli esempi che mostrò c’era un progetto intitolato This Person Doesn’t Exist: un sito web dove compare il volto di una persona generato da un’Intelligenza Artificiale. Per me, come fotografo, l’incontro con un’immagine che sembrava una fotografia, ma non lo era, mise in discussione la mia pratica. Mi fece nascere due domande fondamentali. La prima: cosa faccio, come fotografo, in un mondo in cui esiste una tecnologia capace di simulare il mio stesso linguaggio? La seconda: questa tecnologia, spesso usata per la manipolazione o l’inganno, come posso utilizzarla per qualcosa di significativo? A quel tempo lavoravo soprattutto come fotografo documentarista, quindi mi occupavo di presenza: fotografavo ciò che avevo davanti, fedele alla promessa del fotogiornalismo, cioè portare al pubblico eventi, luoghi e persone che non possono vedere con i propri occhi. Ma l’incontro con l’IA aprì una nuova prospettiva: la possibilità di mostrare luoghi ed eventi che non sono mai esistiti, ma che avrebbero potuto esistere. Quando guardavo le immagini di This Person Doesn’t Exist, create da Philip Wang, ogni tanto notavo delle imperfezioni: un foro nell’orecchio, una bruciatura, una spirale, un difetto. Per me non erano errori, ma varchi nell’immaginazione di un’intelligenza non umana. Lì, ho intuito la possibilità di una collaborazione. La storia di mio nonno è diventata – un po’ come un MacGuffin1, per citare Hitchcock -, un pretesto per indagare i veri “eroi silenziosi”: le immagini stesse.

Come sei arrivato a sviluppare concretamente Seeing Against Seeing e quale tipo di immagini volevi ottenere?

Era il periodo del Covid: mentre molti imparavano a fare il pane, io ho dovuto imparare a programmare con Python e sono riuscito a creare una IA basata su un sistema GAN, una General Adversarial Neural Network2, che non lavora su testi ma su immagini ed è un sistema di apprendimento a feedback tra generatore e discriminatore. All’epoca non esistevano molti sistemi disponibili per generare immagini di guerra: alcuni erano già pre-addestrati, ma io non volevo usarli perché per me era fondamentale progettare su misura una IA che conoscesse solo la Seconda guerra mondiale. Lavorando su un tema così sensibile, volevo avere il controllo sul dataset. Ho trovato un archivio pubblico della Seconda guerra mondiale con 35.000 immagini3. Le GAN richiedono milioni di dati perfetti, ma il mio dataset era volutamente imperfetto: non cercavo la precisione, bensì un’immagine che evocasse la guerra più che descriverla, lasciando spazio allo spettatore. Durante l’addestramento, invece di correggere le deviazioni, le incoraggiavo, trattando l’IA come una collaboratrice. I risultati, paradossalmente, erano più coerenti con il tema della memoria repressa.

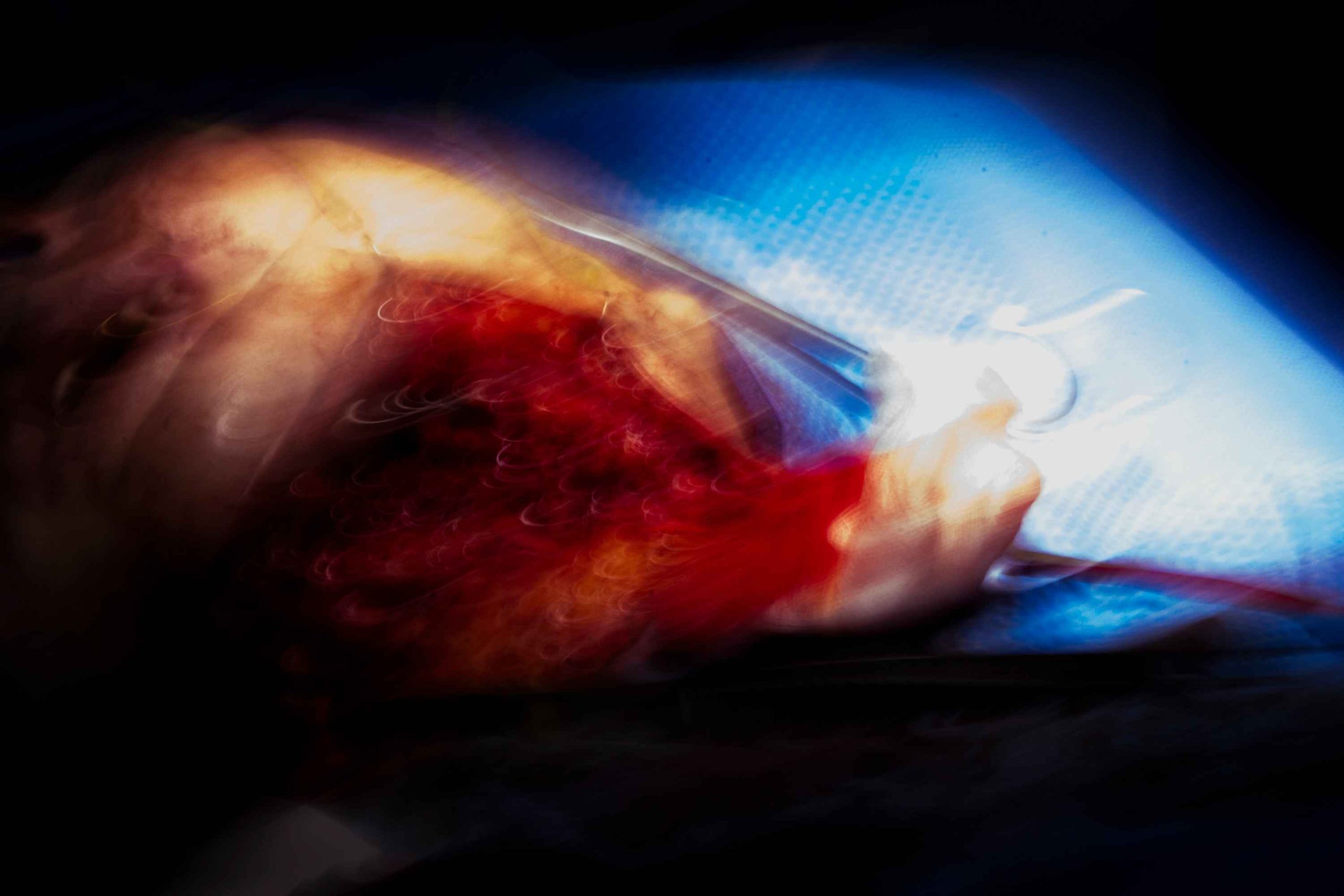

In Seeing Against Seeing, queste immagini nascono da ritratti di soldati — uomini come mio nonno — che, con determinati parametri, vengono trasformati dall’IA in figure ambigue e inquietanti, mostri. Ho scoperto che l’IA, se lasciata agire, diventa qualcosa di più: non solo statistica, ma psicologia. Come se sollevasse il velo del fotorealismo e mostrasse ciò che si nasconde sotto la pelle: una memoria sotto la memoria, il vero volto della guerra – grottesco, disturbante, umano e disumano allo stesso tempo. In questo senso, credo che l’Intelligenza Artificiale possa diventare uno strumento d’indagine storica, a patto di considerarne i limiti: non è qualcosa che dà risposte, ma che genera nuove domande. Nel film No One Has Forgotten, per esempio, porto le immagini generate ai veterani e le uso come punto di partenza per riattivare la loro memoria. Non dico mai: «questa è la guerra, questo è un soldato», perché non lo so. Sono loro, i sopravvissuti, a dare senso a quelle visioni, a ricordare cose che non avevano mai detto o visto prima.

Nel tuo lavoro sembri muoverti costantemente tra ricerca storica e interpretazione artistica. Come riesci a bilanciare questa tensione e, nel processo, ti senti più artista, ricercatore o archivista?

Silent Hero è un modo per costruire un’immagine “multivocale” e “multimodale” di un evento, liberandolo da una sola prospettiva in bianco e nero.In ogni fase del progetto indosso un “cappello” diverso, ma ciascuno informa l’altro. Il lavoro sull’IA per Seeing Against Seeing, ad esempio, ha trasformato la mia pratica fotografica, spingendomi a interrogarmi sul potenziale tecnologico della macchina fotografica come strumento per rivelare conoscenze tacite. Penso alle immagini chirurgiche di un soldato ucraino in FACE/OFF (II): lì ho usato il tempo di scatto per misurare la mia stessa tolleranza nel guardare ciò che avevo davanti. Più a lungo tengo premuto l’otturatore, più a lungo riesco a sostenere lo sguardo – ma meno nitida diventa l’immagine. Così la macchina non misura più soltanto la realtà visibile, ma anche il mio limite nel vederla. Allo stesso modo, quando fotografo sul campo uso metodi classici, come una macchina a grande formato 8×10, ma con una pellicola ortografica che non registra il rosso, invisibile all’occhio umano: è un gesto per spogliare la realtà, togliere uno strato e avvicinarmi all’essenza dell’evento. E poi c’è il lavoro con i veterani per No One is Forgotten, dove divento anche un griot, un narratore orale: raccolgo e intreccio storie, collaborando con loro come artista e come nipote di un reduce. In sintesi, sì: sono artista, ricercatore, fotografo e narratore insieme. Il mio obiettivo è costruire un racconto corale, fatto di punti di vista che convivono, si contraddicono e si completano.

Pensi che l’arte possa ancora avere un ruolo di rivelazione della verità — o di più verità — soprattutto nella percezione della guerra? E, in questo senso, il tuo lavoro di “smascheramento”, contro quale retorica della guerra lavora?

Non credo nella verità come qualcosa di assoluto o stabile. Preferisco pensare alla verità come a un movimento, una corrente che attraversa lo sguardo di chi osserva. Voglio che il mio lavoro inviti a esplorare diversi modi di vedere. “Verità” resta una parola pericolosa, ma credo che esistano molte verità, e che l’arte, attraverso i suoi strumenti visivi e narrativi, possa ancora dare loro forma. Per questo più che lavorare contro qualcosa, penso di lavorare per qualcosa: per mettere in crisi l’idea di una narrazione storica fissa, lineare, definitiva. Vengo da un’esperienza in cui ho ereditato la “post-memoria” della guerra – un evento che ho ricevuto senza averlo vissuto. Per anni ho pensato che l’immagine, la fotografia, la storia fossero un terreno solido su cui camminare. Ma la realtà, come gli eventi recenti continuano a dimostrare, è che quel terreno non è solido: è liquido. Il mio compito, allora, non è cercare un pavimento rigido, ma imparare a nuotare per non affogare. Allo stesso modo, quando penso a chi entra nella mostra, il mio obiettivo è sollevare il velo dell’assuefazione. Viviamo in un mondo saturo di immagini violente di guerra, ma cosa ci fanno davvero? Ci avvicinano all’esperienza o ci allontanano da essa? Attraverso una narrazione personale che si apre a una riflessione più ampia sulla cultura visiva, invito chi guarda a interrogarsi su cosa significhi davvero “vedere la guerra” e su cosa le immagini fanno davvero.

E se tuo nonno avesse potuto vedere Silent Hero, cosa pensi avrebbe detto?

Dovrei chiedere a un medium per saperlo (ride). Mi piace pensare che sarebbe stato orgoglioso, ma non ne sono certo. Non posso parlare per i morti. Posso però raccontare un episodio importante. Durante la ricerca per addestrare la mia IA, ho scoperto tutto su di lui e ho trovato anche la verità su suo fratello, scomparso da ottant’anni: dove e quando è morto, ad esempio. Quando finalmente ho avuto queste informazioni, nessuno di coloro che avrebbero potuto condividerne il significato era più vivo – tranne mia madre. È stato un momento toccante: credo di aver realizzato, in un certo senso, il desiderio di mio nonno. Ma anche in modo strano, perché non c’era più nessuno con cui celebrare o piangere quella scoperta. E così si è creata un’altra assenza. Non so nulla di suo fratello, se non che era “assente”. E la sua presenza è definita dalla sua assenza. Anche le immagini che vedi in FACE/OFF (I), quelle del paesaggio innevato, rappresentano proprio quel vuoto: il tentativo di confrontarsi con qualcosa che non si può riempire. In quell’assenza ho trovato il senso del vuoto stesso: il vuoto è lui.

- Il termine MacGuffin coniato dal regista Alfred Hitchcock indica un espediente narrativo che muove la trama, ma il cui contenuto è in realtà secondario: ciò che conta non è l’oggetto o la ricerca in sé, ma il percorso che essa genera nei personaggi e nello spettatore. ↩︎

- Le Generative Adversarial Network (GAN) sono modelli di intelligenza artificiale composti da due reti neurali: un generatore che crea dati sintetici e un discriminatore che cerca di distinguerli da quelli reali. Le due reti si “sfidano”, migliorandosi a vicenda fino a produrre risultati realistici. Le GAN sono usate per creare immagini, video o testi credibili, ma pongono anche sfide etiche e tecniche. Bassetti, N. (2024, May 22). GAN (Generative Adversarial Networks): cosa sono, applicazioni e vantaggi. Agenda Digitale. https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/gan-generative-adversarial-networks-cosa-sono-applicazioni-e-vantaggi/? ↩︎

- L’archivio è disponibile su waralbum.ru. Raccoglie materiali da tutto il mondo: non solo russi, ma anche delle forze alleate e dell’Asse: Giappone, Stati Uniti, Germania, Italia, Cina, ecc ↩︎