Tra linguaggio, fossili e intelligenza artificiale, Jerry Galle pratica un’archeologia al contrario: non scava il passato, ma deposita nel presente segni e materie perché un’intelligenza futura possa leggerli. In AI Messages un’AI crea una scrittura destinata a se stessa; in Deeptime i “fossili tecnologici” immaginano l’archivio geologico di domani. Un viaggio nel tempo profondo che sposta l’umano dal centro e interroga cosa resterà di noi. Le due opere fanno parte della mostra Prompting the Real, che si è appena conclusa al Museo di Palazzo Poggi (Bologna).

Che cosa significa creare qualcosa per una “intelligenza futura”? Che cosa rimarrà di noi esseri umani come traccia? E soprattutto: che tipo di storia nascerà da ciò che oggi lasciamo sedimentare, intenzionalmente o per errore? Le opere dell’artista belga Jerry Galle, AI Messages e Deeptime, nascono dentro questo campo di domande e muovono da un gesto di capovolgimento temporale: non si “scava” per riportare alla luce ciò che è stato, ma si deposita nel presente, deliberatamente, perché un domani remoto, forse post-umano, possa leggere e interrogarsi.

Jerry Galle, fellow presso V2_, svolge attività di ricerca artistica presso la KASK School of Arts, University College di Ghent. Indaga la complessa e spesso inquieta relazione tra tecnologia digitale, natura e cultura, utilizzando software e immagini digitali in modi non convenzionali e mettendo in evidenza il ruolo pervasivo della tecnologia nella vita quotidiana, nella natura e nella creazione artistica. Il suo lavoro è stato esposto, tra gli altri, al Muhka, Bozar, Museum Dhondt-Dhaenens, British Film Institute, Wiels, International Film Festival Rotterdam, EMAF, International Film Festival Hamburg, Museum Dr. Guislain e Ars Electronica.

Scopri di piùVisita il sito ufficiale

È questo che intende Galle quando dice di «voler togliere il lavoro artistico dal rumore contemporaneo» e di guardarlo «come se lo vedessimo tra duemila anni», in un tempo profondo, ossia in una scala temporale geologica, che eccede di ordini di grandezza la vita umana. Solo così è possibile creare la distanza necessaria a disattivare ansie e automatismi del presente e restituire all’immaginazione la sua funzione critica e generativa.

Le due opere sono state in mostra a PROMPTING THE REAL – Artists AI co-creation dal 15 al 16 novembre 2025, al Museo di Palazzo Poggi (Via Zamboni 33, Bologna): due vie per trattenere qualcosa di noi oltre la scadenza del presente e osservare ciò che siamo da un’altra prospettiva.

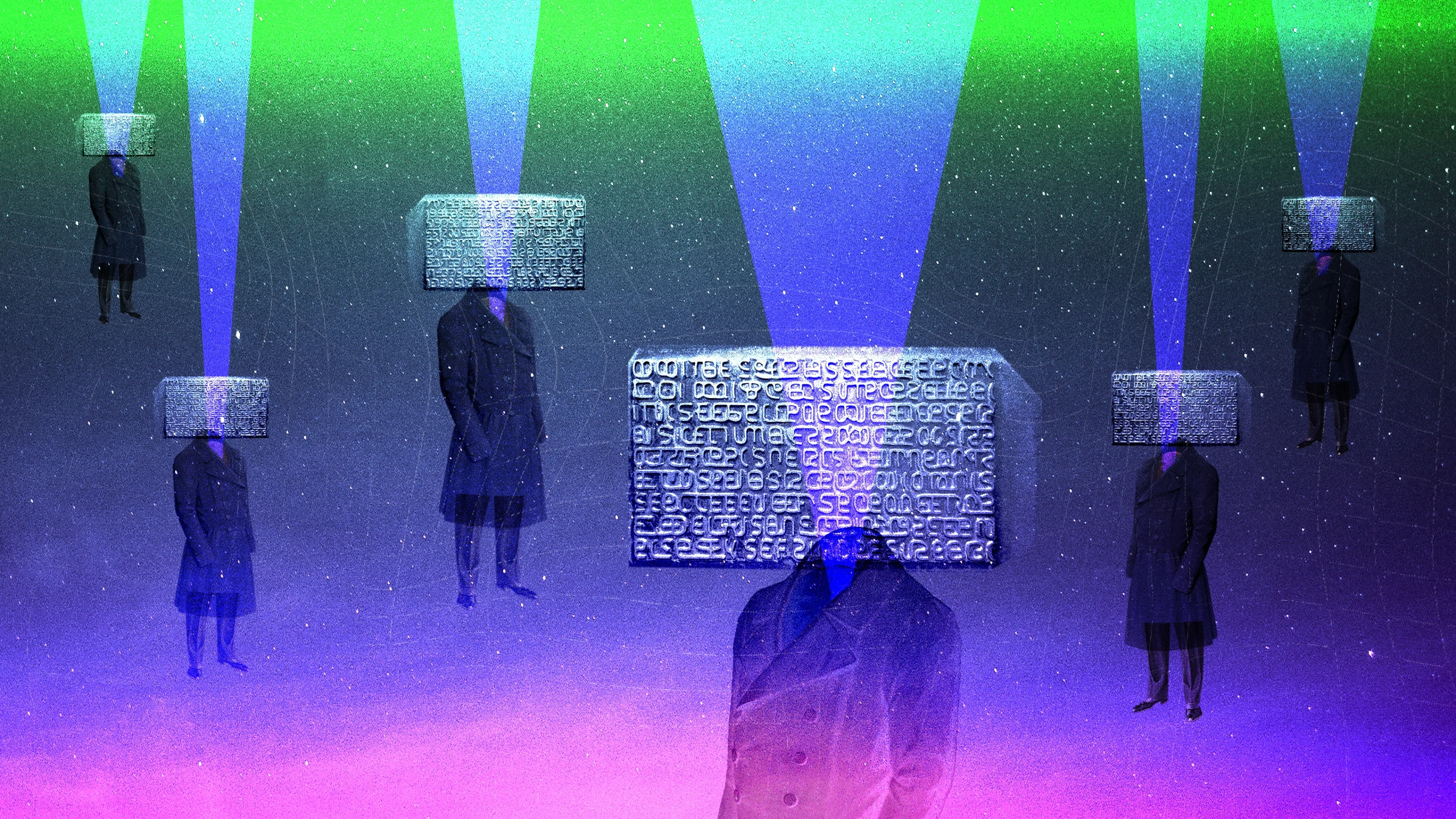

AI Messages, tra linguaggio, criptazione e alluminio

AI Messages nasce da un’intuizione: considerare il linguaggio come «una delle prime tecnologie» e trattarlo come un dispositivo che dura nel tempo. «Stavo guardando il documentario The Evolution of Technology: A Journey with Jim Al-Khalili1», racconta Galle, «e c’è stata una frase che mi ha colpito: il linguaggio è in grado di far durare le idee. È semplice, ma mi ha acceso qualcosa», abbastanza da immaginare un linguaggio che non fosse costruito per noi, ma per una macchina del futuro.

«Ho pensato: potrebbe essere interessante far sì che una Intelligenza Artificiale componga la propria scrittura, in modo che in futuro sia leggibile solo da se stessa».

L’idea che si porta avanti con questo gesto è duplice: emancipare il linguaggio dal controllo umano e, insieme, costruire un archivio per un lettore non umano. In altre parole, trasformare la scrittura in un deposito “inattuale” che oggi ci sfugge, ma che domani potrà essere decifrato da un’altra intelligenza.

Per costruire questo alfabeto, Galle è partito dalla paleografia: ha cercato e raccolto quante più basi linguistiche possibili. «Antiche e arcaiche, cuneiformi e via dicendo», spiega «sotto forma di font e vettoriali», spesso da archivi digitali pubblici2, e li ha usati per addestrare una rete neurale a generare un sistema di segni inedito. Sono stati integrati anche dataset sonori per ricordare quel capitolo della storia del linguaggio3 in cui è avvenuta «la vera rivoluzione, ossia quando i segni hanno iniziato a corrispondere ai suoni». L’addestramento è stato piuttosto rapido ma il debugging – cioè la fase in cui si individuano e correggono gli errori del sistema finché l’output non rispetta i criteri desiderati – ha preso mesi, perché i primi output «erano segni astratti, poco leggibili», e soprattutto perché il ciclo di andata e ritorno, ossia scrivere e poi decifrare, falliva. «Se chiedevo di generare una frase semplice, tipo “voglio andare a fare una passeggiata”, poi alla decriptazione venivano fuori forse una o due parole e mai la frase intera. Ho dovuto costruire una seconda IA che decriptasse la prima e farle lavorare in coppia. Di fatto, un sistema di criptazione-decriptazione».

Galle decide di non mostrare le traduzioni in mostra: «Sarebbe troppo diretto. Ho bisogno del tempo e dell’immaginazione. Mi piace pensare che tra mille anni un’IA guardi questo linguaggio e rida perché lo trova stupido, o al contrario lo trovi profondo. Quella possibilità va protetta, anche attraverso il materiale stesso», che ne diventa garante. «Ho scelto di iscrivere il nuovo codice nell’alluminio perché resiste a lungo. Ho pensato anche alle tavolette persiane e all’idea di seppellirle e farle trovare un giorno da qualcuno. Per me era fondamentale che l’oggetto potesse essere conservato contro l’oblio del digitale».

Deeptime, tra storia, evoluzione e fossili

Se AI Messages pensa la conservazione del presente per il futuro come scrittura, Deeptime la pensa come mineralizzazione. Le domande che si è posto Galle per crearla sono dirette: che cosa entrerà nel record fossile del futuro? Esisteranno “fossili tecnologici” dell’Antropocene? Che forma avrà una traccia di plastica, silicio o rame fra centomila anni, nel tempo profondo?

«Ho iniziato a leggere di evoluzione e mi ha colpito l’idea, ripresa dalla biologa Lynn Margulis4, che oltre all’evoluzione darwiniana ci sia un’evoluzione simbiontica, e che la storia della vita non sia una freccia, ma una trama di tentativi e fallimenti, di riemergenze» racconta Galle.

La vita potrebbe essere “evoluta più volte” e, altrettante, “de-evoluta”. In questa cornice, la tecnologia può essere pensata come un sedimento e un fossile potenziale che evolve e de-evolve insieme a noi.

Per dare forma a questa speculazione, Galle ha costruito un dataset fisico, prima ancora che digitale: ha visitato musei «a Bruxelles, nel nord della Francia, nel Regno Unito», per fotografare campioni e selezionare reperti che avessero «impronte nette e non troppo “rumorose”, altrimenti l’effetto visivo si sarebbe perso», spiega. Da questa base ha addestrato una IA a immaginare fossili futuri: una serie di immagini che sono poi diventare delle vere e proprie sculture. «Mi piaceva l’idea che i fossili non fossero di plastica e che potessero degradarsi», racconta Galle. «Ho quindi usato una stampante 3D che usa dei composti a base di mais e che sono biodegradabili», mettendo in tensione la promessa di durata del fossile con la consapevolezza della fragilità del supporto, che poi è la stessa che caratterizza gli attuali hardware digitali a base di silicio.

Accanto alle sculture, Galle ha costruito una tassonomia poetica: un sistema di nomi, etichette e brevi descrizioni che imitano la classificazione scientifica ma allo stesso tempo la deviano, mescolando lessico paleontologico e invenzione. Non serve a dimostrare, bensì a orientare l’immaginazione del visitatore, come un indice di possibilità. «Le storie che le persone del futuro immagineranno non devono essere corrette. La scienza ha bisogno di prove, ma, se tutto deve essere provato, le storie si restringono. Al contrario, vorrei aprire possibilità». L’obiettivo non è una lettura univoca, ma la proliferazione narrativa perché «forse questi fossili sono solo l’inizio di una nuova storia».

Così come AI Messages, quindi, resiste alla traduzione letterale, Deeptime resiste alla chiusura di senso. Non a caso, racconta Galle, alcuni visitatori hanno visto nei pannelli di AI Messages o nelle sculture di Deeptime i segni di «una cultura aliena» o persino «l’origine di un culto»: reazioni che confermano la funzione generativa di questa tassonomia, più guida poetica che manuale di istruzioni.

Il tempo come forma di libertà

Sia AI Messages sia Deeptime sono archivi speculativi dove uno conserva linguaggi, l’altro conserva materie. Entrambi spostano l’umano dal centro e si rivolgono a un osservatore sconosciuto, archiviando, lasciando indizi, senza rappresentare, ma anticipando possibilità. Il loro destinatario potrebbe essere una IA futura, un ecosistema, una comunità post-catastrofe o un geologo di un’altra specie. Non importa chi: importa che qualcuno possa trovarle e costruire una storia molto in là nel tempo.

Il tempo, per Galle, infatti, non è un contenitore neutro ma un medium attivo. «Il tempo ti dà libertà», dice. «Ti permette di non rimanere bloccato da ciò che accade adesso», a evitare l’obbligo di prendere posizione entro categorie etico-politiche che, pur riconosciute, possono risultare riduttive per l’arte; a fondare opere che siano domande prolungate nel tempo, piuttosto che risposte immediate.

«Capisco le critiche e i pericoli della tecnologia», ammette Galle, «ma avevo e ho bisogno di guardarla in modo aperto, senza essere vincolato dalle urgenze etiche del momento».

Per raggiungere questa condizione, Galle intreccia arte e scienza senza gerarchie, a partire da una fascinazione che da tempo nutre per i e le filosofi naturali come Mary Anning o Friedlieb Runge, per cui «scienza e arte non erano separate». L’IA stessa viene così decentrata. Galle insiste su un’idea di intelligenza relazionale: «se pensi all’intelligenza degli esseri umani, e forse di tutti gli organismi biologici, noi dipendiamo dall’ambiente e dall’interazione con gli altri. Un’intelligenza individuale, da sola, non è poi così intelligente. Puoi chiedermi molte cose, ma non saprei costruire una bicicletta: per questo ho bisogno degli altri e di un’intelligenza di gruppo». Per l’artista questa visione si è consolidata nell’epoca della rete, anzi «forse è iniziata con Internet», e oggi, con l’IA, «quella dimensione diventa ancora più compatta e vicina». Il punto, conclude, è che «non è più solo l’individuo: è una rete», ed è dentro questa rete che possiamo capire davvero come funzioniamo. Da una parte l’IA è «un sofisticato motore di memoria», spiega, e un modo per consolidare «tutti i nostri dati, pensieri, paure, speranze» dentro modelli che «memorizzano la cultura» e la restituiscono in forma predittiva; dall’altra è una tecnologia materiale fondata su silicio e minerali di enorme delicatezza e impatto ecologico.

«È fragile», dice Galle, e per questo bisogna cercare altri tipi di computazione, magari «più sostenibili», in un orizzonte in cui il tempo profondo diventa anche scala ecologica in cui valutare cosa resta e cosa si disperde.

- Per saperne di più, Doc of the Day. (2025, January 30). The Evolution of Technology: A Journey with Jim Al-Khalili [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=kqXfvqIzpgs ↩︎

- Scopri GitHub https://github.com/ ↩︎

- Per approfondire, Schmandt-Besserat, D. (2014). The evolution of writing. The University of Texas at Austin. https://sites.utexas.edu/dsb/tokens/the-evolution-of-writing/ ↩︎

- Per comprendere meglio l’idea di Lynn Margulis, University of California, Berkeley. (n.d.). Endosymbiosis: Lynn Margulis. Understanding Evolution. Retrieved [17/11/25], from https://evolution.berkeley.edu/the-history-of-evolutionary-thought/1900-to-present/endosymbiosis-lynn-margulis/ ↩︎