Il progetto Mimosa pudica di Valentina Vetturi si colloca nel dialogo tra memoria, tecnologia e biologia, proponendo un’inedita riflessione sull’accumulo digitale e sullo spazio tra il dimenticare e il ricordare. Attraverso una pratica transdisciplinare che intreccia arte, filosofia e scienza, l’artista traduce i comportamenti biologici della pianta in una metafora operativa per il mondo digitale: una memoria distribuita, temporanea ed ecologica.

Nel 1995 Jacques Derrida pubblica Mal d’archivio: un’impressione freudiana, un testo che oggi suona come una diagnosi precoce del nostro tempo. In quelle pagine, Derrida individua nel gesto dell’archiviare non un atto neutro, ma un’espressione di potere e volontà di dominio sul passato. Chi custodisce la memoria ne determina i confini, decide cosa resta e cosa viene dimenticato. Quel “mal d’archivio”, ossia la febbre di conservare, classificare, trattenere ogni frammento d’esperienza, è divenuto, nell’era digitale, una patologia collettiva. L’infrastruttura delle reti globali ha trasformato l’archivio da spazio delimitato a flusso ininterrotto di dati, e noi stessi siamo diventati archivisti inconsapevoli delle nostre vite. In questa tensione tra memoria e oblio, tra permanenza e dissoluzione, si colloca il lavoro di Valentina Vetturi, che con il suo progetto Mimosa Pudica affronta una domanda tanto poetica quanto urgente: che cosa può insegnarci una pianta sull’uso della memoria nel mondo digitale? Con Mimosa Pudica, Vetturi intreccia arte, filosofia e scienza dove la memoria vegetale diventa specchio e antidoto alla memoria artificiale. Due mondi solo in apparenza lontani, quelli del carbonio e del silicio, quando si combinano in archivio.

Valentina Vetturi

Valentina Vetturi è un’artista visiva e ricercatrice che vive a Bari, nel sud Italia. La sua pratica, transdisciplinare e collaborativa, guarda a forme di ecologie digitali e memorie collettive e si sviluppa tra performance, testo, suono, scultura e nuovi media. All’origine del suo lavoro ci sono esperienze immersive in ambiti disciplinari eterogenei – dal diritto alla musica, dalla cultura hacker alla scienza – che vengono tradotte nel tempo in configurazioni in dialogo con lo spazio e il pubblico. Nel 2024 ha vinto l’Italian Council, collabora con istituzioni quali la Biennale di Lagos 2024, Museo MAXXI Roma e L’aquila, Ma*GA Gallarate, Strauhof di Zurigo. Vetturi insegna Videoinstallazione, Didattica della multimedialità all’Accademia di Belle Arti di Bari e Design per la pittura alla NABA di Roma.

Scopri di piùVai al sito ufficiale

La pianta come guida della ricerca

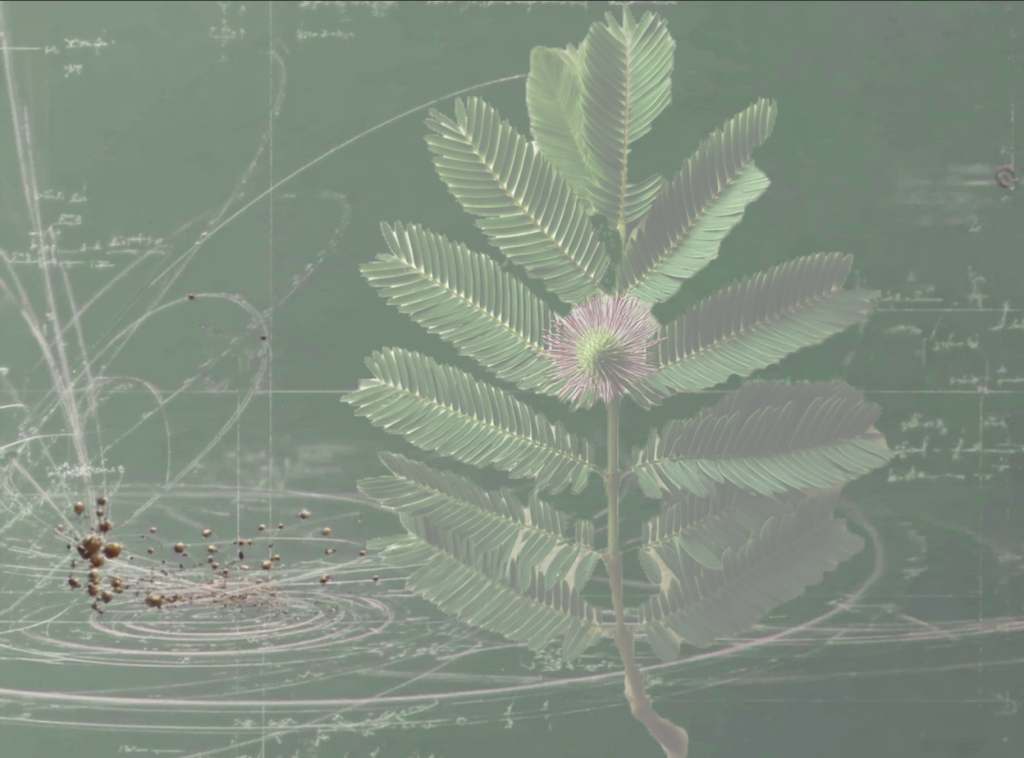

La Mimosa pudica reagisce al mondo con movimenti che sono linguaggio e relazione, chiudendo le sue foglie, composte e finemente piumate, in risposta a stimoli tattili. Oggi sappiamo che alla base del comportamento di questa pianta erbacea tropicale – originaria del Sud America e diffusasi poi anche in Asia, Africa e nel bacino del Mediterraneo – c’è il fenomeno detto “tigmonastia”: una risposta fisiologica rapida dovuta alla variazione di pressione idrica nelle cellule dei pulvini, piccole articolazioni alla base delle foglioline. Quando la pianta percepisce una vibrazione o una goccia di pioggia, i pulvini si svuotano di liquido, causando il ripiegamento delle foglie. È un gesto che sembra emotivo – e da qui deriva il nome della pianta – ma che, in realtà, è una sofisticata forma di autoconservazione.

Questo meccanismo è stato osservato sin dal XVII secolo da studiosi come Descartes1, che lo citava per interrogarsi sui confini tra materia e spirito, e successivamente da Jagadish Chandra Bose2, fisico e botanico indiano che ha condotto la maggior parte dei suoi studi in fisiologia vegetale sulla Mimosa pudica. Nel 2014 un articolo3 dell’ecologa Monica Gagliano ha aggiunto un ulteriore segmento alla lunga storia scientifica, dimostrando che la pianta può “abituarsi” a stimoli non pericolosi, conservando la memoria dell’esperienza per settimane: una forma di apprendimento “senza cervello” per cui le piante possono comunque imparare.

«La lettura dell’articolo di Gagliano, e quindi la scoperta della capacità delle piante di apprendere e dimenticare è stata un punto di svolta per la ricerca Mimosa Pudica», racconta Vetturi.

«Pur essendo consapevole che la capacità mnemonica del mondo vegetale sia un tema controverso nel mondo scientifico – alcuni studiosi infatti preferiscono parlare di abituazione – quella scoperta è stata un punto di svolta. Mi ha colpito l’idea che la pianta potesse apprendere e dimenticare», racconta Vetturi. Nei suoi esperimenti la pratica scientifica si traduce in osservazione e performance e la dimensione biologica della memoria delle piante apre uno spazio concettuale nuovo per l’arte, dove la conoscenza non passa da un centro, ma da una rete di relazioni diffuse.

È così che, nel 2015, l’artista fa germinare il suo progetto Mimosa Pudica, sostenuto dal programma Italian Council: una pratica che, a partire da una riflessione su memoria vegetale e digitale, mescola ascolto e ricerca e intreccia filosofia, performance e scienza.

Un tema, quello dell’interstizio tra ricordare e dimenticare, che in realtà arriva da oltre dieci anni di ricerca e opere dedicate al digitale e ha portato, già nel 2014, all’opera Alzheimer Cafè: «una serie di performance, installazioni sonore e interventi pubblici dedicati ai “ricordi musicali”, gli ultimi ricordi che poeticamente persistono anche quando non si ricorda più il proprio nome».

Coltivare conoscenza: pratiche condivise e archivi aperti

Non esiste una versione definitiva di Mimosa Pudica, perché il progetto artistico è un processo di ricerca in continua trasformazione: più un ecosistema di pratiche che un’opera singola. Come la pianta che lo ispira, il progetto si muove e reagisce, basandosi su «forme di improvvisazione guidata, in cui esiste una partitura di partenza che si trasforma in relazione al contesto, fisico, sociale, simbolico e al pubblico, elementi che si trasformano nel tempo».

Ogni tappa del progetto Mimosa pudica, dal MACTE di Termoli al MAXXI di Roma, rappresenta un diverso stadio di crescita di un grande organismo collettivo. Vetturi ha cominciato proprio osservando quotidianamente alcune piante di mimosa nel suo studio a Bari, per poi invitare altre persone – filosofe, storiche dell’arte e della scienza – a coltivare e osservare queste piante e a partecipare a una serie di tavole rotonde. Ci si interrogava su quelle che, in fin dei conti, sono le domande fondative del progetto: «Possono le piante suggerire un’ecologia digitale in cui bilanciare l’enorme accumulo di dati e informazioni e la velocità con cui dimentichiamo?». E ancora: «Come praticare questa ricerca evitando modalità estrattive e interrogando i nostri bias antropocentrici?».

Le risposte ai quesiti iniziali, più che chiudersi in risultati, si sono aperte in spazi di condivisione. Come spiega Vetturi: «La ricerca artistica, per me, altro non è che una forma aperta, che si sviluppa per attraversamenti e approssimazioni. Si procede condividendo domande e dubbi, più che risposte». Nella prossimità tra specie che le pratiche artistiche di Mimosa Pudica riescono a creare – dalle performance ai momenti di ascolto – si rivela il presagio iniziale del progetto: «mettere in crisi differenze di specie, categorie che diamo per scontato».

«È capitato che qualcuno mi abbia detto che non potrà più guardare le piante come prima, o che frequenta un giardino dove spesso va a passeggiare con il suo cane e ha l’impressione che le piante si ricordino di lui», racconta Vetturi.

Non a caso, Mimosa Pudica si sta affermando sempre più come spazio d’incontro e di contaminazione in cui le gerarchie tra umano e non umano si dissolvono. Questo perché il progetto non antropomorfizza la pianta, ma ne assume il punto di vista: la lentezza, la reattività, la memoria diffusa.

Nuove prospettive sulla memoria

Negli ultimi anni, numerosi studi hanno analizzato la crisi dell’accumulo digitale come uno dei grandi paradossi del nostro tempo. Secondo le ricerche del Global DataSphere4, ogni giorno nel mondo vengono generati oltre 350 Exabyte di dati, una quantità destinata a raddoppiare entro il 2030. Questa crescita vertiginosa non è solo una questione tecnica: comporta un impatto ambientale, cognitivo e culturale. I dati devono essere memorizzati, conservati, rinfrescati, copiati su nuovi supporti, alimentando una filiera materiale fatta di server farm, energia elettrica e sfruttamento di risorse minerarie.

Dal confronto tra memoria vegetale e memoria digitale, riescono a emergere riflessioni che toccano il modo in cui immagazziniamo dati e conserviamo conoscenza. «Le piante operano con una struttura decentralizzata: non hanno un cervello, e la loro memoria è distribuita in tutto il corpo, dalle radici alle foglie. Non esiste un archivio centrale deputato alla conservazione delle informazioni» spiega Vetturi. «Le piante sembrano suggerire forme di memoria decentralizzate, distribuite, ecologiche e temporanee, in contrasto con i modelli digitali attuali, che accumulano dati in modo permanente, centralizzato e spesso estrattivo».

Quando tutto viene conservato, come accade nel mondo digitale, il concetto stesso di dimenticanza scompare, e con esso anche la possibilità di rinnovare il significato delle cose. Al contrario, nel mondo vivente – e in particolare nel regno vegetale – ricordare e dimenticare sono due movimenti complementari di un unico processo vitale: trattenere ciò che serve e lasciare andare ciò che non è più necessario.

«Immaginare un’architettura digitale ispirata a logiche vegetali significa forse accettare l’impermanenza come valore e non come perdita», racconta Vetturi.

Ogni mutamento nell’accumulo comporta una diversa percezione della perdita: trattenere e rilasciare – in altre parole, ricordare e dimenticare – diventano parte dello stesso gesto. In questo senso, ogni memoria è anche un atto di selezione, una forma di equilibrio dinamico tra permanenza e dissoluzione.

Le piante non accumulano dati in modo lineare, ma reagiscono al presente modulando le tracce del passato; dimenticare non significa perdere, ma liberare spazio per nuove risposte, nuove relazioni e nuove forme di adattamento.

Questa intuizione va oltre la memoria stessa, trasformandola in un principio simbolico che attraversa ogni cosa perché davanti alle domande sull’accumulo di dati, sull’impatto ecologico e sulle diseguaglianze che ne derivano, la memoria vegetale ci invita a immaginare un altro equilibrio. O meglio, come afferma Vetturi: «Fa da contraltare all’abisso dei registri permanenti digitali. Forse è questo il consiglio più radicale: non tutto va archiviato, non è necessario accumulare all’infinito, la memoria può essere uno spazio vivo, in trasformazione continua».

- Descartes, R. (1664). Traité de l’homme. Paris: Charles Angot. Si veda anche: Descartes, R. (1996). Œuvres complètes (C. Adam & P. Tannery, Éds.; Vol. 11). Paris: Vrin. ↩︎

- Bose, J. C. (1906). Plant response as a means of physiological investigation. London: Longmans, Green, and Co. Si veda anche: Bose, J. C. (1926). The nervous mechanism of plants. London: Longmans, Green, and Co. ↩︎

- Gagliano, M., Renton, M., Depczynski, M., & Mancuso, S. (2014). Experience teaches plants to learn faster and forget slower in environments where it matters. Oecologia, 175(1), 63–72. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24390479/ ↩︎

- Wright, A. (2024). Worldwide IDC Global DataSphere forecast, 2024–2028: AI everywhere, but upsurge in data will take time (IDC Doc. No. US52076424). International Data Corporation (IDC). https://my.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US52076424 ↩︎